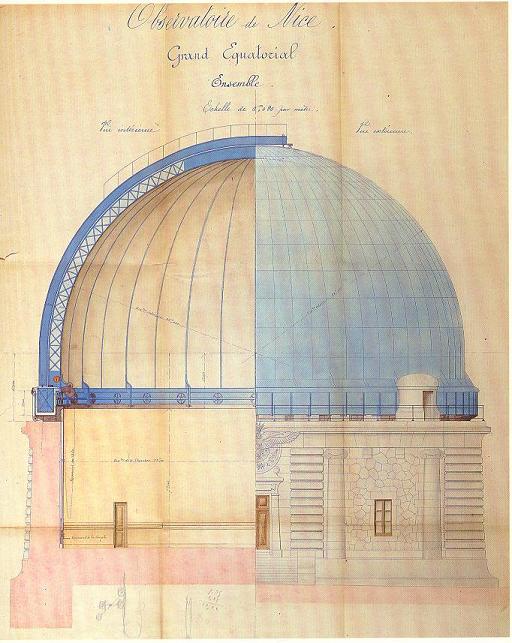

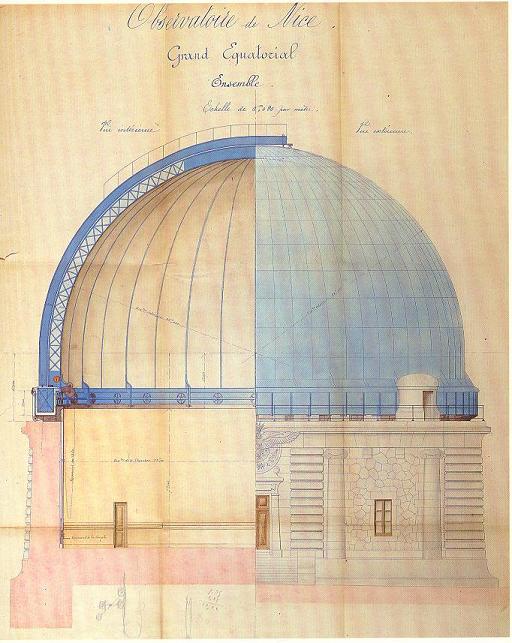

LES OSSATURES MÉTALLIQUES

La coupole de l'observatoire de Nice

En 1884, intéressé par les

qualités inventives de l'industriel de Levallois-Perret,

le banquier mécène, Bischoffsheim confie à

Gustave Eiffel le soin de réaliser la coupole de

l'observatoire de Nice, mais Eiffel n'est pas seul candidat. Comment

remporte-t-il le contrat ? |

|

Tout d'abord, le 21 mai 1881, un cahier des charges est envoyé

à vingt constructeurs : sept projets sont déposés. Le projet Gustave Eiffel, jugé trop innovant, ne sera

classé que deuxième ; il retient cependant l'attention de l'Amiral

Mouchez et de l'architecte Garnier, qui s'insurgent contre la décision

de la Commission. La polémique s'aggrave puis, sur l'initiative

de l'Amiral Mouchez, le conseil de l'observatoire se prononce, le 10 février

1883, pour le projet de Gustave Eiffel. Ce dernier s'engage à garantir,

durant dix ans, le fonctionnement de la coupole.

Bischoffsheim, financier, propriétaire et maître d'ouvrages,

choisit Garnier comme architecte et confie donc à Gustave Eiffel la construction

du "grand équatorial" de 16 mètres et sa

coupole. Garnier, pour rassurer les inquiets, réintroduit dans le projet

d'Eiffel le procédé de roulement par galets, en gardant le flotteur

annulaire. Cette solution a l'avantage d'offrir un système de rechange

en cas de panne du flotteur annulaire. Le système de Gustave Eiffel est

attrayant mais pose, en effet, deux problèmes : le premier concerne l'escalier

d'observation, sur lequel se tiendra l'astronome : il doit en principe pouvoir

se déplacer sur le plancher tout en se déplaçant avec la

coupole. Escalier et coupole doivent, en effet, être liés l'un

à l'autre. Le deuxième problème concerne le poids de la

coupole : les 162 tonnes doivent être allégées mais il faut

aussi éviter le risque de déformation ; Eiffel, par conséquent,

supprime les frottements des pièces mécaniques en faisant flotter

la coupole sur la cuve annulaire. Bien entendu, cette cuve est remplie d'un

liquide approprié, le carbonate de potassium ; de ce fait, l'anneau inférieur

de la coupole devenu rigide est indéformable ; le support n'est pas sensible

aux éventuels tassements dans le mur car il est liquide. Eiffel trouve

également une autre façon d'alléger la coupole en la construisant

en acier.

Le mouvement de rotation de cette coupole est effectué

par une manivelle, mais il peut aussi être effectué par un mécanisme

d'horlogerie qui a l'avantage d' opérer un tour en cinq minutes. L'escalier

d'observation est articulé sur une plate-forme qui est montée

sur des galets, ce qui lui permet d'effectuer un cercle de 4,50 mètres

de rayon autour de la coupole. En cinq minutes, l'escalier monte depuis le sol

jusqu'au sommet. Le système d'ouverture de la coupole stupéfie

les contemporains par son modernisme : deux volets placés sur toute la

hauteur de la coupole bougent de 1,50 mètre l'un de l'autre,

laissant un espace libre de 3 mètres de largeur, sur toute

la hauteur.

GASCARD simon